这名乌克兰步兵在散兵坑里蹲守了22天。

他说,每次试图爬出坑道、向俄军占领的村庄推进,都像踏上不归路。

"迫击炮轰炸就没停过。无人机在头顶嗡嗡飞。"这位代号"克尼亚兹"的步兵按军规只透露了呼号。

"在树林间狂奔躲藏,挖战壕嵌进林线,睡在那儿,活在那儿。"

据独立战场监测组织称,经过一个月激战,克尼亚兹所在部队解放了苏梅州东北部仅几条街大小的村庄。

金德拉季夫卡村是乌克兰今夏在该地区收复的两个村庄之一,乌军正逼近其他俄控村落——这些微小进展对基辅而言意义重大。

乌军在俄边境苏梅州的反攻成功,是俄军主导战局中的罕见逆转。

追踪战场变化的"深潜"组织数据显示,5月以来俄军每月占领170至215平方英里(440-556平方公里)领土。

乌军指挥官受访时强调,俄军始终在兵力和火力上碾压他们。

夺回苏梅小片土地有助于乌克兰反击莫斯科的"俄军不可阻挡"论调,以及"基辅应割地求和"的主张。

分析人士指出,俄军在苏梅的推进已停滞到需要调兵增援其他战线,包括正试图包围关键城市的顿涅茨克东部。

"俄军在苏梅的行动已经失败。"乌克兰总统泽连斯基上周对记者表示。

谈及俄军时他说:"对方遭受重大损失,主要是兵力折损",并称残余部队正在重新部署。

乌军在苏梅的推进依托无人机持续空袭和小队步兵突击等经典战术,但空降部队等精锐的参与成为制胜关键。

这些战果更具分量,因其可能削弱俄罗斯谈判筹码。

莫斯科曾提出用苏梅占领区交换顿涅茨克目标领土的和平方案。虽克里姆林宫提案极不对等,美国总统特朗普曾支持此类"土地交换"设想。

基辅智库"跨大西洋对话中心"主席斯克雷普琴科指出,乌克兰收复苏梅失地旨在瓦解俄方谈判优势:"若能夺回领土,何必交换?"

但乌军是否具能力阻止土地交换计划仍是未知数。

莫斯科仍握有火力优势。

俄军持续轰炸使乌军收复的苏梅村庄几成废墟。

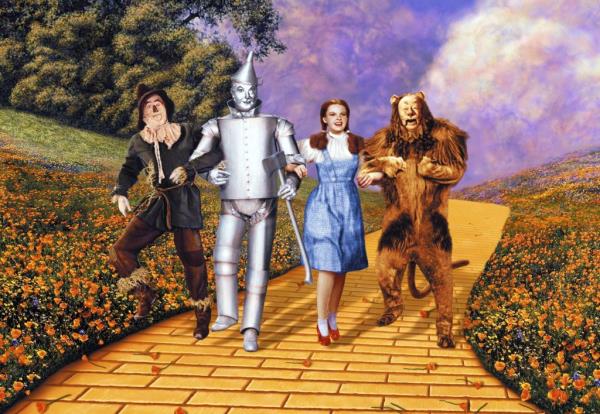

7月第225独立突击团士兵在金德拉季夫卡升起乌克兰国旗时,经《纽约时报》核实的部队无人机画面显示整条街道化为瓦砾。

"两年来他们始终人海战术占优。"第225团营长安瓦尔少校近期在该地区受访时,用呼号如此评价俄军。

他的存在本身折射出乌克兰未能掌控潜在土地交换谈判的局面。

一年前,安瓦尔率首批部队攻入与苏梅接壤的俄罗斯库尔斯克州。泽连斯基后称此突袭意在夺取可交换乌领土的俄方地盘。

经数月朝鲜军队助阵的俄军反扑,乌克兰今春失去对库尔斯克的控制。

俄军将乌部队逼回苏梅后连克数村,6月中旬距25万人口的苏梅市仅十余英里。

安瓦尔团队被急调该地区阻敌。他表示其战术复刻了俄军驱离乌军的手段:先以无人机切断补给线,待敌弹尽粮绝再步兵突袭。

战争初期的大规模机械化突击已成历史——无人机监控与打击使其无法实施。

乌军第80空突旅营长伊霍尔中校(按军规仅用名)称,士兵现以双人小组作战:悄声推进数十米,挖掩体开火后转移。因道路不安全,补给靠无人机空投。

"敌军洞察我们每个动作并瞬间反击。"伊霍尔说。

这导致持续数周的残酷拉锯战。4名第225团士兵回忆金德拉季夫卡之战时面容枯槁,嗓音因剧烈咳嗽屡屡中断。

"头几天确实恐惧。"45岁的中士帕尔马(呼号)说,但士兵会迅速习惯炮火。"真正令人毛骨悚然的是轮休时的寂静——那意味着俄军可能正匍匐逼近。"

士兵表示在无人机无孔不入的战场,存活全靠深挖散兵坑潜伏。"坑越深越安全。"帕尔马坦言。但无人机操作员已学会精准打击最小掩体。

近日苏梅州一场训练中,乌军第95空突旅无人机操作员头戴显示镜操控四旋翼机穿越数米宽的圆环。"关键不是速度而是操控技巧。"该旅无人机排长安德烈中尉解释。背景音里靶场枪声不绝,多数部队刚从前线换防或即将投入尤纳基夫卡村激战。

俄军从苏梅调兵顿涅茨克后,乌军压力或减轻。在尤纳基夫卡作战的第13独立空突营连长弗拉迪斯拉夫上尉称,新遭遇的俄军训练装备均逊色。

但俄军仍有关键优势:可携带数百公斤炸药的制导炸弹。伊霍尔指出俄军常一次性投掷3-6枚此类炸弹,甚至能铲平地下掩体。他从前线某处藏于森林的掩体受访时描述:"即便待在加固数层的战壕,制导炸弹命中时仍是毁灭性的——不仅是物理摧毁,更是心理碾压。"

金德拉季夫卡的残垣印证着这种破坏力。48岁苏梅居民比莱琴科回忆,同事为故乡解放欢呼时却得知家园已毁:"她当然高兴,但终究失去了房子和一切。"

本文原载于《纽约时报》

作者:康斯坦·梅厄、奥尔哈·科诺瓦洛娃

摄影:布伦丹·霍夫曼

©2025 纽约时报公司

暂无评论

发表评论